Франшиза

ФРАНШИЗА "Калининградский янтарный комбинат"

ФРАНШИЗА "Калининградский янтарный комбинат"

https://ambercombine.ru/about-us/alleya-pochjota?view=category&id=41#sigProIdffc548742d

ФРАНШИЗА "Калининградский янтарный комбинат"

ФРАНШИЗА "Калининградский янтарный комбинат"

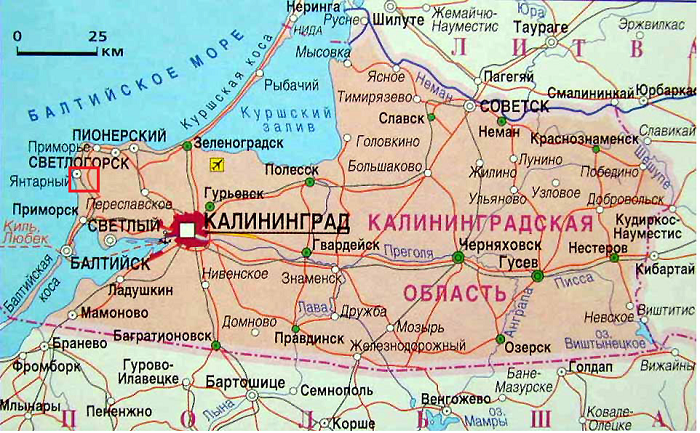

К середине XIX века уже было выявлено первое на территории Восточной Пруссии месторождение янтаря – Пальмникенское. Добыча янтаря осуществлялась шахтным способом и с применением проходки штолен, которые закладывались в обрывистом береге Балтийского моря.

С 1872 года одновременно с подземными работами стали применяться на Пляжевом участке Пальмникенского месторождения открытые горные работы. Но эти разработки постоянно затапливались морем и вскоре были прекращены. В середине 1880 года к востоку от нынешнего пос. Янтарного на площади распространения третичных отложений было пробурено значительное количество скважин на воду и для других целей.

Скважины по площади были расположены неравномерно, их глубина колебалась от 10 до 452 м. Многие скважины были остановлены в четвертичных отложениях, другие закрыты в породах, залегающих под янтароносной толщей. Отдельные скважины пробурены до меловых отложений. Описание разрезов по скважинам, как правило, проводилось буровыми мастерами, и поэтому оно часто было очень схематичным и геологически недостаточно грамотным. Но, несмотря на это, по данным некоторых пробуренных скважин можно было судить о площади распространения янтароносной толщи к востоку, северу и югу от пос. Янтарного. Предположительно площадь ее распространения достигала 300 км .

В 1912 году в 1,5 км от берега моря был заложен карьер. Подземные работы по добыче янтаря были полностью прекращены в 1922 году.

С 1880 по 1938 год в результате разработок Пальмникенского месторождения было добыто 7 734 т янтаря.

Во время Второй Мировой войны карьер был затоплен.

В 1947 году по постановлению правительства комбинат приступил к восстановлению карьера. В июле 1948 года карьер был восстановлен и начал эксплуатироваться.

В 1948 году экспедицией Военморфундаментстроя (начальник экспедиции И. Д. Морозов) производились изыскания с целью выяснения общих гидрогеологических условий карьера и прилегающих к нему территорий и степени устойчивости отвальных участков.

В 1948–1951 гг. Приморская геологическая партия Северо-Западного геологического управления провела детальную разведку на Прикарьерном участке Пальмникенского месторождения янтаря. В результате выполненных разведочных работ в 1952 г. в ВКЗ были утверждены запасы по состоянию на 31 декабря 1951 г. по категориям В – 8 276 400 кг и С1 – 1 048 000 кг.

Кроме того, в 1948 году была произведена разведка на Пляжевом участке Пальмникенского месторождения, расположенном у моря южнее пос. Синявино. Здесь на площади 0,2 км было пробурено 12 скважин и подсчитаны запасы по категории С1 в количестве 680 830 кг. Эти запасы янтаря были отнесены ВКЗ к забалансовым из-за тяжелых горнотехнических условий разработки (сильная обводненность).

В 1949 году партией Северо-Западного геологического управления (гидрогеолог А. П. Лебедева) производились гидрогеологические исследования на Прикарьерном участке Пальмникенского месторождения, задачей которых было уточнение характеристики основных водоносных горизонтов месторождения.

В 1949 году были начаты поисковые работы на участке Зооргенау площадью 0,7 км , расположенном к югу карьера месторождения: здесь были пробурены четыре скважины, три из которых пересекали янтароносную толщу. В результате выполненного небольшого объема поисковых работ было установлено наличие янтароносной толщи на участке Зооргенау Пальмникенского месторождения. Средняя мощность «голубой земли» на нем составляла 5,7 м. Среднее содержание янтаря – 886 г/м3 породы.

В 1950 году на этом участке была начата детальная разведка на янтарь, но из-за ограниченности выделенных ассигнований полностью она не была закончена. Кроме этого, участок Зооргенау с востока и юга был ограничен зоной размыва, что также было одним из препятствий для его разведки. В 1950 году на участке Зооргенау было пробурено шесть скважин общим метражом 351 м.

В 1951 году в целях выявления новых янтароносных площадей были проведены поисковые работы на площади 60 км , расположенной к востоку от участка Зоргенау Пальмникенского месторождения. В 1952 году поисковые работы в этом районе были продолжены на площади 48 км . В результате проведенных поисковых работ было установлено наличие янтароносной породы на площади в 76 км . Выявленное новое месторождение янтаря получило название Приморского, которое по площади в 50 раз, а по выявленным запасам янтаря в 20 раз превышает ранее разведанную и сданную в эксплуатацию площадь Прикарьерного участка Пальмникенского месторождения. Бурение поисковых скважин проводилось вначале по сетке 2х2 км. Позднее на площади распространения «голубой земли» сетка сгустилась до километровой.

На поисковой площади в 1951–1952 гг. было пробурено 45 скважин общим метражом 3 320 м.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР во второй половине 1952 года на поисковой площади был выбран наиболее перспективный участок для постановки детальной разведки. С сентября 1952-го по апрель 1955 года Приморская партия произвела детальную разведку на площади 9,5 км , расположенной в западной части Приморского месторождения янтаря. Разведка производилась по сетке 200?200 м, кроме того, на участке детальной разведки один квадратный километр был разведан по сетке 100?100 м. Это производилось с целью выбора наиболее рациональной сетки для разведки месторождений данного типа.

Детальная разведка показала отсутствие ранее предполагаемой здесь зоны размыва, которая отделяла Приморский участок от участка Зооргенау.

В соответствии с постановлением Научно-технического совета Северо-Западного геологического управления от 13 июля 1953 года была произведена доразведка по 200-метровой сетке участка Зооргенау ввиду его смыкания с Приморским участком детальной разведки.

На участке детальной разведки в 1952–1955 гг. было пробурено 360 скважин общим метражом 23 849 м. Выход керна по продуктивному пласту составил порядка 100%.

Запасы Приморского месторождения были подсчитаны и утверждены по категории А2, В и С1 в количестве 118 тыс. т. и по категории С2 в количестве 52 тыс. т.

Wir bieten unseren Kunden mit nützlichen Informationen und Ratschläge, die sie benötigen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Ziele zu erreichen. Ob es sich um die Verwaltung von Kundeninvestitionen oder einen umfassenden Plan für sie zu schaffen und ihre Familie sind unsere zertifizierten Planern gewidmet mit einem außergewöhnlichen Service zu bieten.

Deshalb, im Laufe der Jahre konnten wir einen Ruf als einer der besten unabhängigen Beratern zu bauen. Wir verstehen die Bedeutung der Kunden auf dem richtigen Weg zum Erfolg bringen, und wir sind bereit, mit ihnen der Planung in allen Bereichen zu arbeiten.

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of this website. These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

Other than the content you own, under these Terms, Buckle LLC and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website.

You are specifically restricted from all of the following

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and Buckle LLC may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

In these Website Standard Terms and Conditions, “Your Content” shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant Buckle LLC a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.

Your Content must be your own and must not be invading any third-party’s rights. Buckle LLC reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

This Website is provided “as is,” with all faults, and Buckle LLC express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

In no event shall Buckle LLC, nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this website whether such liability is under contract. Buckle LLC, including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

You hereby indemnify to the fullest extent Buckle LLC from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

Buckle LLC is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

The Buckle LLC is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

These Terms constitute the entire agreement between Buckle LLC and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in New York for the resolution of any disputes.